Appel aux dons pour la restauration de la Tour de Guinette : tous concernés par la préservation de notre Patrimoine

Le 21 septembre, en parallèle des Journées Européennes du Patrimoine (les 21 et 22 septembre), la Ville a procédé à la signature de la Convention de collecte de dons pour la sécurisation de la Tour de Guinette, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.

Cette opération va se tenir durant plusieurs mois pour permettre à tous les citoyens, les entreprises ou les associations qui le souhaitent de participer au financement de la sécurisation de l’emblématique monument étampois.

À monument d’exception, mesure d’exception. Cette grande opération va permettre de (re)découvrir l’Histoire de cet ancien donjon du Château d’Étampes construit au XIIe siècle. Les mille facettes du Monument seront déclinées dans une rubrique, chaque mois sous un nouvel angle (historique, architectural, culturel, environnemental…) via différents canaux de communication de la Ville : bulletin Étampes info, réseaux sociaux et sur ce nouvel onglet créé tout spécialement.

La Ville signe une convention avec la Fondation du Patrimoine afin de récolter des fonds pour la Tour de Guinette

En ces journées Européennes du Patrimoine, la Ville d’Étampes et la Fondation du Patrimoine avaient rendez-vous ce samedi 21 septembre à la Maison des Services Publics Municipaux pour officialiser le lancement d’une collecte de dons qui servira à sécuriser l’emblème de la commune : la Tour de Guinette.

Autour de la Première Adjointe au Maire en charge notamment du Patrimoine et de la Culture Marie-Claude Girardeau et du Délégué à la Valorisation culturelle et patrimoniale Olivier Sigman, la cérémonie accueillait les représentants de la Fondation du Patrimoine Christian Thérond (délégué départemental) et Fabrice Ollier (délégué départemental adjoint), l’Architecte des Bâtiments de France Mahmoud Ismail, la députée Nathalie Da Conceicao Carvalho, la vice-présidente de l’Agglomération de l’Étampois Huguette Denis, le Sous-préfet de l’arrondissement d’Étampes Benoît Vidon ainsi que d’autres élus municipaux et représentants d’associations locales.

Autour de la Première Adjointe au Maire en charge notamment du Patrimoine et de la Culture Marie-Claude Girardeau et du Délégué à la Valorisation culturelle et patrimoniale Olivier Sigman, la cérémonie accueillait les représentants de la Fondation du Patrimoine Christian Thérond (délégué départemental) et Fabrice Ollier (délégué départemental adjoint), l’Architecte des Bâtiments de France Mahmoud Ismail, la députée Nathalie Da Conceicao Carvalho, la vice-présidente de l’Agglomération de l’Étampois Huguette Denis, le Sous-préfet de l’arrondissement d’Étampes Benoît Vidon ainsi que d’autres élus municipaux et représentants d’associations locales.

En préambule, Marie-Claude Girardeau a salué au nom du Maire tous les partenaires présents et rappelé « qu’Étampes, Ville royale, Ville d’Art et d’Histoire est la commune de l’Essonne la plus riche au niveau du Patrimoine. La Tour de Guinette, dernier vestige du Château royal et emblème porté sur nos armoiries a subi avec le temps les intempéries, la pollution, la présence de pigeons qui ont eu raison des joints qui soutiennent les pierres. Une étude a été menée en 2020 pour faire le bilan sanitaire avant la réalisation de travaux. Conscient de la valeur immense de notre Patrimoine, le Maire d’Étampes Franck Marlin et le président de l’Agglomération Johann Mittelhausser ont décidé en 2023, en accord avec l’État et la DRAC, de restaurer, dans les 5 ans à venir, 10 monuments du patrimoine d’Étampes, dont la priorité fixée par la Ville a été la Tour de Guinette. Il s’agit d’un engagement très fort mais également très coûteux. L’histoire nous apprend aussi que le théâtre a été construit au XIXe siècle grâce à une souscription auprès des habitants, de même que l’orgue de l’église Saint-Gilles. Car le Patrimoine d’une Ville est une mémoire de leur histoire et de leur passé, une richesse que leurs habitants lèguent à leurs enfants, et c’est une fierté pour eux de pouvoir contribuer à cette transmission. »

Christian Thérond a quant à lui réaffirmé la raison d’être de la Fondation du Patrimoine qui « accompagne chaque projet pour trouver des financements publics et privés. En 2023, ce sont 3 700 projets et 100 millions € dinvestis par la Fondation avec un effet levier qui a permis de financer près d’un milliard € de travaux sur toute la France. Ne perdons pas de vue que cet édifice étampois participe au développement du Tourisme et de la Culture en Essonne. Et la Fondation vous félicite de mener ces travaux pour préserver ce joyau. »

Après les prises de parole, les 2 parties ont signé la Convention qui fixe le cadre de la collecte de dons ouverte à tous les citoyens, entreprises ou associations. Alors que des subventions sont attendues par l’État et la Région, la convention a pour objectif de mobiliser 99 000 € sur 3 ans au plus. La sécurisation globale de la Tour comprendra un programme conséquent afin de rouvrir le site au public.

Pour participer, rendez-vous sur fondation-patrimoine.org.

En ces journées Européennes du Patrimoine, la Ville d’Étampes et la Fondation du Patrimoine avaient rendez-vous ce samedi 21 septembre à la Maison des Services Publics Municipaux pour officialiser le lancement d’une collecte de dons qui servira à sécuriser l’emblème de la commune : la Tour de Guinette.

Autour de la Première Adjointe au Maire en charge notamment du Patrimoine et de la Culture Marie-Claude Girardeau et du Délégué à la Valorisation culturelle et patrimoniale Olivier Sigman, la cérémonie accueillait les représentants de la Fondation du Patrimoine Christian Thérond (délégué départemental) et Fabrice Ollier (délégué départemental adjoint), l’Architecte des Bâtiments de France Mahmoud Ismail, la députée Nathalie Da Conceicao Carvalho, la vice-présidente de l’Agglomération de l’Étampois Huguette Denis, le Sous-préfet de l’arrondissement d’Étampes Benoît Vidon ainsi que d’autres élus municipaux et représentants d’associations locales.

Autour de la Première Adjointe au Maire en charge notamment du Patrimoine et de la Culture Marie-Claude Girardeau et du Délégué à la Valorisation culturelle et patrimoniale Olivier Sigman, la cérémonie accueillait les représentants de la Fondation du Patrimoine Christian Thérond (délégué départemental) et Fabrice Ollier (délégué départemental adjoint), l’Architecte des Bâtiments de France Mahmoud Ismail, la députée Nathalie Da Conceicao Carvalho, la vice-présidente de l’Agglomération de l’Étampois Huguette Denis, le Sous-préfet de l’arrondissement d’Étampes Benoît Vidon ainsi que d’autres élus municipaux et représentants d’associations locales.

En préambule, Marie-Claude Girardeau a salué au nom du Maire tous les partenaires présents et rappelé « qu’Étampes, Ville royale, Ville d’Art et d’Histoire est la commune de l’Essonne la plus riche au niveau du Patrimoine. La Tour de Guinette, dernier vestige du Château royal et emblème porté sur nos armoiries a subi avec le temps les intempéries, la pollution, la présence de pigeons qui ont eu raison des joints qui soutiennent les pierres. Une étude a été menée en 2020 pour faire le bilan sanitaire avant la réalisation de travaux. Conscient de la valeur immense de notre Patrimoine, le Maire d’Étampes Franck Marlin et le président de l’Agglomération Johann Mittelhausser ont décidé en 2023, en accord avec l’État et la DRAC, de restaurer, dans les 5 ans à venir, 10 monuments du patrimoine d’Étampes, dont la priorité fixée par la Ville a été la Tour de Guinette. Il s’agit d’un engagement très fort mais également très coûteux. L’histoire nous apprend aussi que le théâtre a été construit au XIXe siècle grâce à une souscription auprès des habitants, de même que l’orgue de l’église Saint-Gilles. Car le Patrimoine d’une Ville est une mémoire de leur histoire et de leur passé, une richesse que leurs habitants lèguent à leurs enfants, et c’est une fierté pour eux de pouvoir contribuer à cette transmission. »

Christian Thérond a quant à lui réaffirmé la raison d’être de la Fondation du Patrimoine qui « accompagne chaque projet pour trouver des financements publics et privés. En 2023, ce sont 3 700 projets et 100 millions € dinvestis par la Fondation avec un effet levier qui a permis de financer près d’un milliard € de travaux sur toute la France. Ne perdons pas de vue que cet édifice étampois participe au développement du Tourisme et de la Culture en Essonne. Et la Fondation vous félicite de mener ces travaux pour préserver ce joyau. »

Après les prises de parole, les 2 parties ont signé la Convention qui fixe le cadre de la collecte de dons ouverte à tous les citoyens, entreprises ou associations. Alors que des subventions sont attendues par l’État et la Région, la convention a pour objectif de mobiliser 99 000 € sur 3 ans au plus. La sécurisation globale de la Tour comprendra un programme conséquent afin de rouvrir le site au public.

Pour participer, rendez-vous sur fondation-patrimoine.org.

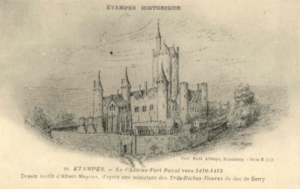

Communiqué de presse du 11 septembre 2024

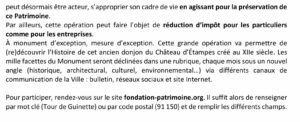

Bulletin de don

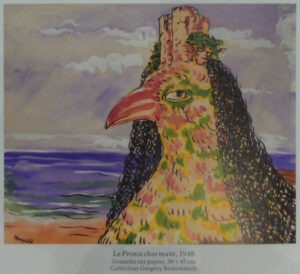

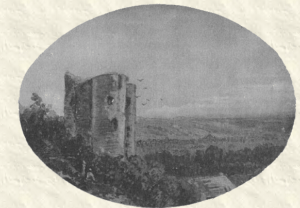

Le donjon de Guinette a servi de prison royale à plusieurs reprises. De 1194 à 1196, Philippe Auguste y fit enfermer Robert de Beaumont, comte de Leceister et vassal du roi d’Angleterre. Il tomba entre les mains du roi lors de sa bataille en Normandie face à Richard Cœur de Lion. L’historiographie locale est surtout marquée par l’infortune Ingeburge, emprisonnée au lendemain de ses noces, sur ordre de son royal époux, Philippe Auguste. Célébré le 14 août 1193 en la cathédrale d’Amiens, leur mariage se présentait sous les meilleurs auspices. La princesse Ingeburge, fille de Valdemar 1er d’Estridsen, roi de Danemark avait dix-huit ans, et était réputée pour sa grande beauté et sa piété. Selon les chroniqueurs du règne de Philippe Auguste, ce dernier fut saisi d’une aversion à l’encontre de son épouse dès la cérémonie nuptiale, sans parvenir à l’expliquer que par un sortilège. Elle fit probablement son arrivée dans “la tour du roi” à Etampes en 1201. Après 10 ans passés à Guinette, le roi accepta en 1213, de rétablir Ingeburge dans ses droits et de la rappeler à la cour. En 1411, la forteresse fait face à son premier siège dans la lutte opposant les Armagnacs et les Bourguignons, avec la guerre de Cent ans pour toile de fond et la propriété du comté d’Etampes comme enjeu. Depuis 1384, le comté est aux mains de Jean de France, Duc de Berry et d’Auvergne. Le château joue un rôle militaire éminent dans l’histoire d’Etampes mais aussi dans la mesure où, au cours du siège, sont mis à contribution tous les armements et engins de guerre connus à l’époque. Lors des sièges qu’Etampes soutient par la suite, lors des guerres de Religion et pendant la Fronde, le château et ses défenses ne jouent aucun rôle stratégique. En 1562, l’armée royale craint une attaque protestante contre Paris. Afin de couvrir le flanc sud de la capitale, des garnisons sont cantonnées à Etampes. Les troupes huguenotes de Condé se présentent devant la ville, le 13 novembre, qui se rend sans même esquisser de résistance en raison du mauvais état de l’enceinte urbaine mais aussi des défenses de Guinette. En octobre 1567, Etampes connait une nouvelle attaque huguenote. À titre préventif, le roi Charles IX fait mettre tous les Étampois sous les armes. L’armée ennemie conduite par Montgomery prend la ville “par escalade” des enceintes, sans rencontrer de résistance. Le château se rend aussitôt. En 1589, la ville est assiégée à trois reprises, par la Ligue catholique, par l’ost protestant du roi Henri de Navarre. La paix revenue, Henri IV accède à la demande des habitants de démanteler une partie des ouvrages défensifs de la cité et du château. Au cours de la première moitié du XVIIe siècle, l’enceinte de la ville est reconstruite par le pouvoir royal mais pas les ouvrages défensifs du château supprimés par le roi Henri IV. Etampes subit un dernier siège, la Fronde en 1652, particulièrement meurtrier. Selon les contemporains de cette époque, l’ancien château faisait office uniquement de tour de guet, devenue sa seule fonction militaire. Démantelé en grande partie au cours du XVIIe siècle, le donjon ne joue plus aucun rôle défensif ou résidentiel au XVIIIe siècle. Ayant perdu sa couverture et ses planchers, le donjon est transformé en colombier par le marquis de Petit Saint-Mars. Le 23 juin 1779, Louis Philippe d’Orléans devient par héritage le seigneur engagiste du domaine d’Etampes et le demeure jusqu’à la saisie de ses biens au moment de la Révolution. En 1793, un évènement bien curieux attirera les regards vers le donjon. Le chanoine Desforges tenta de voler dans les airs en s’envolant du haut du donjon. Il avait trouvé un moyen de voler dans les airs avec un appareil de son invention qu’il appelait le “char volant”. Il s’est fait porter par quatre paysans sur les hauteurs d’Etampes, le donjon, et dès qu’il leur a dit de lâcher la gondole, il est tombé à terre en ayant juste une légère contusion au coude. La première base d’avions a été le donjon d’Etampes. Grâce à sa tentative de vol, Étampes porte bien son nom de berceaux de l’aviation. Devenu bien national, le terrain de la tour sur lequel se trouve l’emplacement de la tour et les murs adjacents ainsi que les arbres sont vendus aux enchères en 1796. La mise aux enchères est remportée par M.Paillet, maçon, et concerne uniquement le terrain environnant le donjon et non le donjon lui-même dont l’administration centrale entend rester propriétaire. Le terrain est revendu à Pierre Boivin, boucher et cultivateur. Mais M. Paillet ne s’intéresse qu’aux vestiges de l’ancien château, qu’il entend transformer en carrière de pierres. Il démantèle ce qui subsiste des enceintes du château, notamment la chemise dont il vend une tourelle d’angle en 1797, alors que le château ne lui appartient pas. Le donjon demeure à l’abandon jusqu’à la fin de l’Empire. En 1814, Louis Philippe d’Orléans redevient propriétaire des vestiges du château, en vertu d’une ordonnance prise par Louis XVIII le 20 mai 1814. En 1821, le duc d’Orléans vend ses droits qu’il possède sur plusieurs domaines dont celui d’Etampes. Le bois de Guinette trouve aussi plusieurs acquéreurs entre 1796 et 1854. Auguste de Gandmaison, l’un des acquéreurs, va jusqu’à proposer le classement du donjon au titre des monuments historiques en 1842-1843. Il est également à l’origine de la plantation du bois de Guinette ainsi que la construction du pavillon de gardien. Le terrain est revendu en 1854 et en 1859. La vente est au profit de la Ville d’Etampes qui l’acquiert pour la somme de 7500 francs. Le conseil municipal avait pour objectif d’établir une “agréable promenade publique sur les hauteurs de la ville” et d’entreprendre des actions en vue de sa sauvegarde. Laissé à l’abandon depuis 1821, et considérant que le donjon et ses vestiges lui appartiendrait de droit, la municipalité n’ayant plus aucun obstacle à en obtenir la jouissance, un arrêté de classement de la tour de Guinette en 1862 au titre des monuments historiques est émis et mentionne ainsi la commune en tant que propriétaire des vestiges du château. Quand la Tour de Guinette inspire les arts Le 21 septembre, la Ville a procédé à la signature de la Convention de collecte de dons pour la sécurisation de la Tour de Guinette, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Cette opération va se tenir durant plusieurs mois pour permettre à tous les citoyens, les entreprises ou les associations qui le souhaitent de participer au financement de la sécurisation de l’emblématique monument étampois. À monument d’exception, mesure d’exception. Cette grande opération va permettre de (re)découvrir l’Histoire de cet ancien donjon du Château d’Étampes construit au XIIe siècle. Les mille facettes du Monument sont déclinées dans une rubrique. Après les aspects historiques et architecturaux, place aux arts. En effet, il a inspiré des artistes ! Livres, dessins, peintures, photographies… Le Château royal d’Étampes et sa Tour quadrilobée, comme un trèfle à 4 feuilles, ont été évoqués et représentés dans leur spécificité architecturale mais pas seulement. Cet édifice de plus de 1000 ans a donné naissance à des petits bijoux à lire et à regarder… Clin d’œil sur quelques-uns d’entre eux… Dans le livre de prières dit « Les Très riches Heures du Duc de Berry », comte d’Étampes, l’on trouve sur un calendrier, illustrant le mois d’Août, une des plus anciennes reproductions du Château royal d’Étampes. « Au premier plan de l’illustration se trouve une scène de fauconnerie : le cortège à cheval part pour la chasse, précédé d’un fauconnier. Celui-ci tient dans la main droite le long bâton qui lui permettra de battre arbres et buissons pour faire s’envoler le gibier. Il porte deux oiseaux au poing et, à la ceinture, un leurre en forme d’oiseau que l’on garnissait de viande pour inciter les faucons à revenir. Le cortège est accompagné de chiens destinés à lever le gibier ou à rapporter celui qui aura été abattu. Sur leur cheval, trois personnages portent un oiseau, sans doute un épervier ou un faucon émerillon. Au second plan sont représentés les travaux agricoles du mois d’août. Un paysan fauche le champ, un deuxième réunit les épis en gerbes alors qu’un troisième les charge sur une charrette tirée par deux chevaux. À proximité, d’autres personnages se baignent dans une rivière — peut-être la Juine — ou se sèchent au soleil. À l’arrière-plan se dresse le château d’Étampes, que le duc de Berry avait acquis en 1400, à la mort de Louis d’Évreux, comte d’Étampes. Derrière les remparts, on distingue le donjon quadrangulaire et la tour Guinette » est-il détaillé sur le calendrier datant de 1440. L’ouvrage est conservé au musée de Condé à Chantilly. Le château royal d’après le moine Helgaud Helgaud de Fleury est un moine chroniqueur de l’abbaye de Fleury. Il est célèbre pour avoir écrit la vie du roi Robert le Pieux II (972-1031) vers 1033. Fils d’Hugues Capet et de son épouse Adélaïde d’Aquitaine, il est le deuxième roi franc de la dynastie capétienne. Son Palais, dans lequel il résidait occasionnellement, était installé derrière le Tribunal de Grande Instance. « Dans sa chronique, le moine Helgaud parle donc d’Étampes-le-Chatel, ce qui suppose que la Ville avait un château ou une forteresse ! », souligne le Corpus Étampois, un site d’histoire locale créé par Bernard Gineste. On peut y lire aussi le récit que fait le moine Helgaud du château. «Au milieu de tous les édifices était une grosse tour servant de donjon, faite en forme de rose à quatre feuilles de 40 toises de tour et de 20 de hauteur; les murs de 12 pieds d’épaisseur dans laquelle était un escalier en forme de pied droit pour monter aux étages d’en haut de cette tour, au-dessus de laquelle s’élevait une tourelle qui servait d’echauguette ou guérite pour découvrir les avenues et les environs du château. Il y avait un puits dans le bas qui montait jusqu’au premier étage, au-dessus du rez-de-chaussée de la tour. Tous ces édifices étaient couverts d’ardoise et de plomb, garnis de roses, de fleurons et d’autres embellissements dont il ne reste aujourd’hui qu’une partie de la Tour ou Donjon, où les vassaux du Duché d’Estampes vont rendre leurs hommages.». Une description détaillée de la tour par Dom Basile Fleureau (1612-1674) Basile Fleureau, barnabite de la Congrégation de Saint-Paul est historien, professeur de philosophie né à Étampes. Dans son livre Les Antiquités d’Étampes, il donne une description assez détaillée de la tour centrale du château fort d’Étampes. On pénétrait dans la tour par un pont-levis qui partait du mur d’enceinte proche de la tour et aboutissait un peu au-dessous du premier étage, dans une sorte de petit vestibule ou poterne à mi-étage. De ce vestibule partaient deux escaliers, l’un à gauche, l’autre à droite. L’escalier de gauche descendait au rez-de-chaussée de la tour, qui avait l’aspect d’une grande cave éclairée par de petites fenêtres. II y avait en outre un puits et des latrines. Une colonne centrale traversait le plafond en bois. Cette colonne montait jusqu’au deuxième étage. Retournons à l’escalier à vis qui, à travers la muraille, aboutissait au deuxième étage, haut de 13 mètres. Cet étage formait une grande salle qui servait d’habitation au commandant du château fort. Elle était éclairée par des hautes fenêtres s’évasant largement vers l’intérieur et chauffée par deux grandes cheminées. Quatre colonnes de pierre, avec chapiteau à volutes, supportant des ogives, soutenaient le plancher supérieur. Toujours par l’escalier à vis, nous arrivons au troisième étage. Cet étage était destiné à la défense et on y accumulait les projectiles et les armes. De plus, dans les quatre lobes de la tour, des échelles permettaient de descendre dans des sortes de tribunes situées entre le deuxième et le troisième étage, qui facilitaient ainsi la communication avec le deuxième étage, où se tenait le commandant. Celui-ci pouvait alors aisément donner ses ordres et envoyer des défenseurs aux créneaux en cas d’attaque. Ce troisième étage était donc crénelé. Il était surmonté d’un grand toit constitué d’un comble carré à quatre pentes, recouvert d’ardoises, et de quatre tourelles au-dessus des demi-tours. Le tout surmonté d’une échauguette très élevée où aboutissait l’escalier à vis. Histoire de la reine Ingeburge par Maxime de Montrond (1805-1879) On doit à Maxime de Montrond, historien et écrivain prolifique, des Essais historiques sur la ville d’Étampes. Dans le chapitre XI datant de 1836, Bernard Gineste, du Corpus Étampois, a traduit des textes en latin relatant l’histoire de la reine Ingeburge , incarcérée 13 années durant à Étampes. « Après la mort d’Isabelle de Hainaut, première femme du roi Philippe-Auguste, ce monarque, afin d’assurer des héritiers à la couronne, avait demandé en mariage Ingeburge, fille de Waldemar, roi du Danemark, et de la reine Sophie. Cette jeune princesse était douée d’une beauté merveilleuse. On rapporte qu’elle avait les plus beaux cheveux blonds du monde, et les mains d’une éclatante blancheur. Le roi Philippe, dès qu’il apprit son arrivée sur le territoire du royaume, vint à sa rencontre, et se rendit à Amiens. Monté sur son grand cheval de bataille, le casque en tête, et revêtu de son haubert à mailles d’argent, il reçut, à peu de distance de la ville, la nouvelle reine, qui s’avançait vers lui, assise sur une blanche haquenée, et suivie de ses damoiselles et du vénérable évêque de Noyon. Le monarque lui fit joyeux accueil ; il voulut qu’on procédât ce jour-là même à la célébration du mariage; et le lendemain de cette première entrevue, la jeune Ingeburge fut couronnée reine de France. Qui aurait cru alors, en voyant cette union s’accomplir sous de si heureux auspices, qu’aux joies pompeuses de l’hymen succéderaient bientôt les larmes amères de la douleur ? Par un bizarre et funeste caprice, le roi conçut soudain pour sa nouvelle épouse une extrême répugnance. Et son aversion prenant chaque jour un nouveau degré de force, il avisa aux moyens de faire dissoudre le mariage qu’il avait contracté ». Bernard Gineste a également traduit les lettres de la Reine Ingeburge adressée à son frère, Canut, roi de Danemark ou bien encore au pape Célestin. Visible sur le site du Corpus Étampois ? « La prisonnière du roi » par Gilbert Bordes Le 4 avril 2021 sortait dans toutes les librairies de France et de Navarre La Prisonnière du Roi, un livre roman signé par l’Étampois Gilbert Bordes. Romancier populaire après avoir été instituteur puis journaliste, notamment chroniqueur pour RTL, Gilbert Bordes a romancé le destin hors du commun de la belle Ingeburge au cœur des secrets de la cour royale et des grands faits du royaume de France au XIIe siècle. Une vie tragique, romanesque, liée pour le pire à son époux, le roi Philippe Auguste, mais qui révèle une personnalité pleine de force, et qui sera transcendée par un amour impossible avec un chevalier troubadour. « Ingeburge, princesse danoise de grande beauté, devient reine de France le 15 août 1193. Or, dès le lendemin, le roi Philippe Auguste la répudie et la place sous la protection de Guilhem de Ventadour, colosse tonitruant, chevalier troubadour maniant aussi bien l’épée que la vielle. Ainsi commence un amour insensé entre le chevalier et la reine sans trône, enfermée dans des couvents successifs ». La relation entre le chevalier troubadour et la princesse est sortie de son imagination de romancier, mais l’auteur signe un livre nourrit de détails historiques croustillants et vérifiés sur cette époque. Le romancier trouve aussi une fin heureuse à son roman, alors que Guilhem, son amant, est condamné au billot, Ingeburge elle, retrouve son sort de prisonnière jusqu’en 1213, puis le roi la reprend près de lui, à sa place de reine. Mais jamais, il ne partagera sa couche. La Tour de Guinette sur des œuvres de René Magritte ! Incroyable découverte de Bernard Gineste, du Corpus Etampois, en allant visiter une exposition consacrée au peintre surréaliste belge qui se tenait au Centre Beaubourg à Paris en janvier 2017. Le professeur étampois est formel : il s’agit bien de la représentation de la Tour de Guinette par le peintre surréaliste belge. L’œuvre représente un oiseau multicolore avec la Tour de Guinette sur la tête. On y reconnaît le donjon quadrilobé rarissime, sa crevasse qui l’éventre, et son bel écrin arboré. Après recherche de l’historien, il s’agit en fait d’une gouache sur papier de la série intitulée Le Prince Charmant, qui s’est vendue en février 2001 à Sotheby’s (alors estimée à environ 50 000 livres). Pourquoi et comment la Tour de Guinette est arrivée sur cette gouache sur papier ? René Magritte a-t-il visité Étampes en 1948 ? Ou bien s’est-il simplement inspiré d’une carte postale, ou d’une quelconque vue d’artiste de la Tour de Guinette ? Le mystère n’a pas encore été élucidé. Ingeburge, la reine interdite de Gérard Morel En janvier 1987, le romancier Gérard Morel publiait son premier roman Ingeburge, la reine interdite. Il y conte la vie de la princesse en imaginant une brève liaison de la promise avec le Comte Pierre de Troullioud, avant que ce dernier ne soit retrouvé pendu. Philippe Auguste l’apprend au cours de sa nuit de noces, et décide de la répudier aussitôt… Dans son livre, il prolonge la détention de la reine Ingeburge, en écrivant que pendant vingt ans, elle endurera sans faiblir les insultes, les privations et les menaces. Dans la réalité des faits, elle restera enfermée dans la Tour de Guinette 13 années. Dans son roman, l’auteur évoque « quelques hommes, qui deviendront ses amants ou resteront ses amis, et dont elle causera chaque fois la faillite ou la mort. Elle parviendra quand même à faire excommunier Philippe, et obligera le Pape Innocent III à jeter l’Interdit sur le royaume de France… Apaisée à la fin de sa vie, elle rédige ses Mémoires, en ignorant délibérément les regrets, les remords ou les fausses pudeurs, et ose affirmer avoir été Reine de France malgré la grâce de Dieu…» La Tour de Guinette photographiée par la famille Rameau Elle a été photographiée sous toutes les coutures par trois générations de photographes étampois de 1909 à 2002 : Eugène, Robert et Julien Rameau. Que ce soit au pied de l’édifice ou vu de son sommet, les photographes ont effectué de superbes clichés du monument et de la Ville, édités ensuite en cartes postales. Elles voyageaient ainsi dans le monde entier faisant la renommée de la Cité Royale d’Étampes. On doit aussi à cette grande famille de photographe des images de la Première Guerre mondiale de 1914-1918 immortalisant les pilotes de l’école de pilotage de Mondésir, mais aussi les bombardements de la Ville en 1939 et 1945, puis la Libération de la Ville. La venue du Général de Gaulle à Étampes en 1965 a été aussi couverte par Julien Rameau, le dernier de cette belle lignée de photographes. Philippe Legendre-Kvater, artiste peintre Peintre et graveur du quartier Saint-Martin d’Étampes, Philippe Legendre-Kvater à maintes et maintes fois illustrés le Château royal d’Étampes dans ses œuvres notamment dans son livre Le secret de l’Orfèvre co-réalisé avec Clément Wingler, historien. Attaché à l’histoire de sa ville, Philippe Legendre-Kvater continue d’imager un Patrimoine qui lui tient à cœur dans des scènes historiques. Christophe Civeton, La tour de Guinette en gravure sur acier En 1828, Christophe Civeton a consacré deux dessins à Étampes, sur une commande de Jacques-Antoine Dulaure pour son ouvrage Les environs de Paris. Certains exemplaires ont été aquarellés à la main. Le dessin ci-joint a été gravé par Georges Malbeste. On y remarque une dizaine de personnages. Deux cantonniers sont à l’ouvrage sur le chemin pavé de Dourdan, sous les regards de trois promeneurs oisifs, dont l’un s’est assis au bord de la route, sa canne à la main, son chien au repos à côté de lui. Henri Chouppe: La Tour de Guinette en aquarelle Cette aquarelle est datée aux environs de 1840. « La source de la présente image est une carte postale du début du XXe siècle, qui porte la légende suivante : “ETAMPES Historique. La Tour de Guinette, par Chouppe, élève de Pensée (vers 1840)“, rapporte le Corpus Étampois. Cette aquarelle, certainement issue d’une collection privée, à un intérêt artistique évident. Mais aussi plusieurs détails intéressants qui témoignent de l’état du site vers à cette époque, qu’il est difficile de distinguer sur cette petite reproduction. Si par chance, la personne qui la détient voit cette publication, qu’elle se fasse connaître ! En 2016, un jeune homme de 19 ans, habitant Sainte-Geneviève-des-Bois est parti à la conquête du Patrimoine de l’Essonne photographiant ses monuments avec un drone. En survolant la Tour de Guinette, il a livré des photos absolument époustouflantes et inédites du monument révélant son caractère unique : quatre lobes de sept mètres de diamètre. Une sorte de trèfle à quatre feuilles en pierre.La Tour de Guinette, son Histoire

Quand la Tour de Guinette inspire les arts

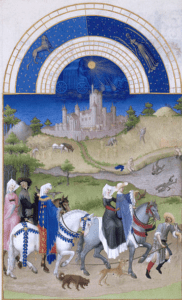

Les Très riches Heures du Duc de Berry

Les Très riches Heures du Duc de Berry

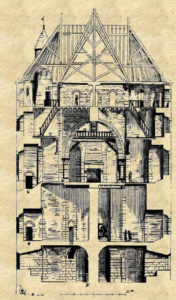

Du vestibule de l’entrée, si l’on prenait l’escalier de droite, en montant de quelques marches, on arrivait au premier étage, dans une salle à quatre grandes fenêtres, avec son pilier central soutenant une voûte de pierre aux huit branches d’ogives. Ce plafond, d’après le style, construit au milieu du XIIIe siècle, [p.226] remplaçait le plafond primitif de bois. C’est de cette salle qu’on tirait l’eau du puits dont la cage montait jusque-là.

La Tour de Guinette vue du ciel par Willy Hubent

La Tour de Guinette vue du ciel par Willy HubentPour faire un don :

Sécurisation : l’inventaire des chauves-souris commence

Quizz sur la Tour de Guinette

Êtes-vous incollable sur la Tour de Guinette ? Pour le savoir participez à ce quizz ! Allez, on joue ?!

Pour jouer, cliquez-ici.

Le 21 septembre, la Ville a procédé à la signature de la Convention de collecte de dons pour la sécurisation de la Tour de Guinette, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.

Cette opération va se tenir durant plusieurs mois pour permettre à tous les citoyens, les entreprises ou les associations qui le souhaitent de participer au financement de la sécurisation de l’emblématique monument étampois.

S’investir pour le patrimoine, c’est :

- Sauver un trésor unique en France : la tour de Guinette

- Offrir à nos enfants l’héritage d’une histoire vivante

- Soutenir la transmission, la culture et la mémoire

- Participer à un projet de cœur et de territoire

- Faire le choix du sens, de la fierté et de l’avenir

Parce que notre passé est la richesse de demain, tous ensemble, soyons des acteurs bâtisseurs. Prêts à participer ?

Fondation du patrimoine  https://www.fondation-patrimoine.org/…/tour-de…/100688

Les dons sont déductibles de l’impôt sur revenu de 65 % à 75%

https://www.fondation-patrimoine.org/…/tour-de…/100688

Les dons sont déductibles de l’impôt sur revenu de 65 % à 75%

Plan de valorisation par réalité augmentée de la Tour de Guinette : redonner vie au passé avec des outils du présent

Le 6 juin dernier, la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne (CAESE) annonçait un programme ambitieux de réalité augmentée afin de mettre en scène la Tour de Guinette telle qu’elle existait autrefois, une démarche inédite en Essonne et sur laquelle l’Agglomération travaille depuis quelques mois.

Ce projet s’inscrit dans la volonté de redonner vie à ce Patrimoine pour lequel la Ville d’Étampes a entrepris une grande opération de travaux de mise en sécurité. Une souscription publique a ainsi été lancée, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, afin de participer au financement de ces travaux (toutes les informations en cliquant ici).

La CAESE a ainsi fait appel à la Société Art Graphique et Patrimoine, qui a notamment travaillé sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris, dans le but de mettre au point une application permettant au public de découvrir la Tour de Guinette sous un autre jour, celui du passé.

En effet, à travers cet outil numérique, les visiteurs verront : une vue de 360 degrés du monument ; la Tour de Guinette à plusieurs époques différentes ; des films et textes explicatifs ; un plan hors-sol qui évoquera le donjon au fil des siècles ; ainsi qu’un écorché, c’est-à-dire un aperçu de la Tour coupée en deux afin de voir son architecture interne avec la possibilité de visiter une reconstruction de la Salle des Seigneurs.

Mardi 29 juillet, les techniciens d’Art Graphique et Patrimoine sont donc venus prendre toutes les images et informations nécessaires pour mener à bien ce projet, notamment par l’utilisation d’outils d’une grande précision tels que le drone, la photogrammétrie et la lasergrammétrie. Plusieurs milliers de photos du monument ont en effet été prises, sous tous les angles possibles, pour permettre la reconstruction 3D.

Dans sa démarche, Art Graphique et Patrimoine s’appuie sur des faits historiques, travaillant en étroite collaboration avec la communauté scientifique et des experts à chaque étape afin de se rapprocher au maximum de la réalité.

« Tout le monde connaît la Tour de Guinette mais nous oublions souvent le château dont elle faisait partie. En tant que territoire labellisé Pays d’art et d’histoire, il est important de rendre accessible cette histoire à un maximum de personnes. Avec Art Graphique et Patrimoine, nous avons décidé de mettre d’autres lieux en valeur sur Étampes. Le public pourra ainsi en apprendre davantage sur quatre autres sites, en plus de la Tour de Guinette, à partir de l’application. Nous travaillons également à d’autres réalisations sur le territoire. », a déclaré Aurore Dallérac, la directrice du département Musée et Patrimoine Pays d’Art et d’Histoire de l’Étampois

Prochainement, la population pourra apercevoir une vidéo d’annonce avec des prises de vues par drone et une maquette graphique, en attendant la mise en ligne de l’application qui devrait arriver en avril 2026.

Présentation du plan de restauration et de valorisation par réalité augmentée de la Tour de Guinette

Présentation du plan de restauration et de valorisation par réalité augmentée de la Tour de Guinette

Ce vendredi 6 juin, la Ville d’Étampes et la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne (CAESE) invitaient la population à venir découvrir le plan de restauration et de valorisation par réalité augmentée de la Tour de Guinette lors d’un événement organisé au pied du monument.

En effet, la commune a lancé une grande opération pour sauver la Tour de Guinette qui, au fil des années, a souffert des effets du temps, des intempéries et de la pollution. Une souscription a été lancée par la Ville, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, afin de récolter les 99 000 € nécessaires pour les travaux de sécurisation (toutes les informations en cliquant ici).

En parallèle, la CAESE travaille depuis plusieurs mois sur un programme ambitieux de réalité augmentée mettant en scène la Tour de Guinette telle qu’elle existait autrefois, une première en Essonne ! Pour cela, la CAESE a fait appel à la Société Art Graphique et Patrimoine, qui a notamment travaillé sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Ayant pour vocation d’œuvrer pour la sauvegarde du patrimoine culturel, Art Graphique et Patrimoine allie excellence technologique et respect patrimonial pour offrir des expériences immersives au grand public. Une application est ainsi en cours de production afin de faire découvrir la Tour de Guinette comme au premier jour, par l’intermédiaire d’une reconstruction 3D. Les différentes étapes de conception de l’application ont alors été présentées au public, pour une diffusion à la fin de l’été.

Ce grand projet fut officiellement présenté en présence d’habitants du territoire, d’associations locales, du Sous-Préfet de l’arrondissement d’Étampes Benoît Vidon, du président de la CAESE Johann Mittelhausser, de plusieurs élus municipaux et du territoire.

En plus de cette présentation, la CAESE avait prévu diverses animations : exposition sur l’histoire de la Tour créée en lien avec les Archives Municipales d’Étampes, des ateliers calligraphie, blason et céramique, ainsi qu’une boutique souvenir avec des objets à l’image de la Tour.

Sylvain Duchène, directeur des affaires culturelles, du tourisme et du patrimoine de la CAESE, a d’abord débuté la présentation en rappelant l’histoire de la Tour, son architecture, sa représentation dans les arts, les mystères qui l’entourent et divers chapitres de son passé tels que l’emprisonnement de la Reine Ingeburge.

Marie-Claude Girardeau, première adjointe au Maire d’Étampes en charge du Patrimoine Historique et de la Culture, a ensuite évoqué l’avancée des travaux de sécurisation, ralentis par l’obligation de réaliser des études sur la faune et la flore locales, et qui devraient commencer en septembre prochain, avec une pause des échafaudages en août. « Une fois ces travaux terminés, nous allons réfléchir avec la CAESE, qui détient la compétence tourisme, à un projet de valorisation de la Tour pour pouvoir l’ouvrir au public et en faire un site touristique. Merci à vous tous d’être venus, ce qui prouve encore une fois votre attachement significatif à la Ville et à son patrimoine. », a-t-elle déclaré.

« Qui ne connaît pas la Tour de Guinette ? Elle surveille le territoire depuis de très nombreux siècles. On la voit, on l’oublie parfois et pourtant, elle veille. L’intérêt de réaliser une telle démarche, à disposition de tous les publics et des écoles, est de pouvoir comprendre l’articulation et le fonctionnement des différents espaces qui la composaient. C’est un outil formidable qui nous permettra de mieux nous imprégner de ce site. C’est une première en Essonne et un honneur pour notre territoire labelisé ²Pays d’Art et d’Histoire². Notre enjeu est de continuer à transmettre aux générations futures la compréhension de ce passé et de les rendre amoureux de cette préservation. Toutes et tous, nous attachons une importance particulière à cet unique donjon quadrilobé, à cette identité, à ce joyau de la couronne de l’Étampois Sud-Essonne. », a conclu le président de la CAESE, Johann Mittelhausser.

Loto du Patrimoine : la Tour de Guinette lauréate

Depuis 2018, le Super Loto Mission Patrimoine, porté par Stéphane Bern, déployé par la Fondation du Patrimoine et soutenu par le ministère de la Culture et la Française des Jeux UNITED, œuvre pour la sauvegarde du patrimoine en péril.

Pour cette huitième édition, la Tour de Guinette figure parmi les 102 sites départementaux sélectionnés. Une grande nouvelle qui tombe près d’un an après la signature d’une convention entre la Ville et la Fondation du Patrimoine, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2024, afin de récolter les fonds nécessaires à la sécurisation de la Tour de Guinette, symbole d’Étampes et monument emblématique du territoire. Des travaux qui commenceront d’ailleurs dès ce mois d’octobre.

Le patrimoine étampois s’est démarqué parmi les 770 projets signalés et bénéficiera donc de ce soutien financier, qui vient compléter l’aide de l’État (DRAC), de la Région Île-de-France et du Département de l’Essonne. Ce financement permettra de réaliser les travaux de mise en sécurité de la Tour, puis sa revalorisation. Elle retrouvera ainsi pleinement son rôle touristique et culturel, toujours en lien avec la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne. Des initiatives qui permettront de renforcer l’économie touristique et l’attractivité de la commune.

Du 8 au 22 septembre, huit tirages du loto seront ainsi dédiés dans le cadre du dispositif Mission Patrimoine. Une partie des fonds récoltés par la vente des tickets sera alors reversée pour les monuments sélectionnés.

Le montant de la dotation de chaque site départemental sera annoncé en fin d’année en fonction des ventes des jeux.

Toutes les informations sur le site Internet de la Fondation du Patrimoine.

La Tour de Guinette dans l’œil de la caméra

Début septembre, nous avons annoncé la participation de la Tour de Guinette au Loto du Patrimoine, une opération portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du Patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et la Française des Jeux UNITED pour sauvegarder le patrimoine en péril, et qui va débuter lors des prochaines Journées Européennes du Patrimoine.

À cette occasion, Théodore Donguy et Amaury Goncalves, deux étudiants en dernière année de Master journalisme à Sciences Po (75), ont choisi ce sujet pour réaliser un reportage dans le cadre de leur formation.

« Nous devons réaliser un reportage par semaine et nous sommes libres de choisir le sujet. Nous sommes très intéressés par la culture et le patrimoine. En faisant des recherches, nous sommes tombés sur la Tour de Guinette et nous avons de suite contacté la Mairie pour pouvoir réaliser notre reportage. », ont-ils expliqué.

L’emblème d’Étampes leur a effectivement tapé dans l’œil. Le but de ce reportage est alors de présenter le monument et d’expliquer comment, par la vente de billet de loto, cette grande opération va permettre de récolter des fonds pour les travaux de sécurisation, qui vont d’ailleurs commencer au cours du mois d’octobre, et qui viennent compléter l’aide de l’État (DRAC), de la Région Île-de-France et du Département de l’Essonne.

Ainsi, les deux journalistes sont venus filmer les lieux ce samedi 13 septembre. Sur place, ils ont été accueillis par Sébastien Jousse, Directeur Général des Services Municipaux, ainsi que Caroline Lambert-Mercier, responsable du service des Archives Municipales.

Ils ont alors pu en apprendre davantage sur la fameuse Tour de Guinette, son histoire, les légendes qui l’entourent, mais également sur les travaux de sécurisation et les projets de valorisation mis en place par la Ville et l’Agglomération pour redynamiser son aspect touristique.

Retrouvez toutes les informations concernant la Tour de Guinette sur les sites Internet :

La Tour de Guinette bientôt sécurisée : les échafaudages s’installent

Depuis ce mardi 23 septembre, le chantier de sécurisation de la Tour de Guinette est entré dans une nouvelle phase opérationnelle. Une entreprise spécialisée a en effet entamé l’installation des échafaudages qui viendront bientôt ceinturer l’édifice emblématique d’Étampes. Au pied du site, la base de vie du chantier prend également forme.

Il faudra toutefois patienter près de deux semaines pour que les équipes parviennent à monter les 25 tonnes de matériel nécessaires à l’opération. L’objectif : entourer la tour, haute de 36 mètres et large de 72 mètres, d’une structure métallique. Une fois ce premier échafaudage extérieur achevé, un second sera installé à l’intérieur du monument.

Cette phase préparatoire franchie, les travaux pourront réellement commencer, à la mi-octobre. Le programme s’annonce conséquent et s’étendra sur dix mois, jusqu’à l’été 2026. Il comprendra notamment la restauration des arases, le rejointoiement des pierres, la suppression de la végétation parasite, mais aussi le traitement des fissures par remaillage et refichage, ainsi qu’une régénération complète des maçonneries.

Un suivi écologique du chantier est également assuré pour préserver les espèces protégées identifiée sur les lieux.

Ce vaste chantier de sécurisation est financé en partenariat avec l’État (via la DRAC), la Région Île-de-France et le Département de l’Essonne. Une collecte de dons reste par ailleurs ouverte afin de permettre aux habitants et amoureux du patrimoine d’apporter leur pierre à l’édifice.

Retrouvez toutes les informations : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/tour-de-guinette-a-etampes/100688

Travaux de réhabilitation de la Collégiale Notre-Dame du Fort

Afin de poursuivre l’action étampoise en matière de réhabilitation et valorisation de son patrimoine historique, un partenariat étroit a été réaffirmé en 2023, entre la Ville, la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne, la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), la Région et le Département, afin de réhabiliter plusieurs monuments emblématiques du territoire.

Cinq sites ont ainsi été choisis à Étampes, parmi lesquels se trouve la Collégiale millénaire Notre-Dame-du-Fort : la seconde rosace sera rénovée, ainsi que la façade Nord-Ouest du bâtiment. La réfection de l’assainissement de la partie Nord-Ouest sera également traitée.

Avant le début de l’opération, prévu au printemps 2026, la DRAC a prescrit un chantier archéologique, en complément des fouilles 2019-2021. Une équipe d’archéologues est en cours de désignation.

Tour de Guinette : les travaux de sécurisation se poursuivent

Mi-septembre, le chantier de sécurisation de la Tour de Guinette a ouvert un nouveau chapitre avec l’installation des échafaudages. Cette étape, financée en partenariat avec l’État (via la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles), la Région Île-de-France et le Département de l’Essonne a nécessité l’intervention de l’entreprise spécialisée DUBOCQ SAS qui s’est appliquée à ceinturer l’intérieur et l’extérieur du monument, 25 tonnes de matériel ayant été nécessaires afin de créer une structure métallique haute de 36 m et de 72 m de diamètre. Au pied du site, la base de vie du chantier a aussi été installée.

Dix mois seront nécessaires pour arriver au bout de ces travaux, qui doivent être livrés pour la fin de l’été 2026, et incluent la restauration des arases, le rejointoiement des pierres, la suppression de la végétation parasite, mais aussi le traitement des fissures par remaillage et refichage, ainsi qu’une régénération complète des maçonneries.

En parallèle, au cours du mois de décembre, un chantier archéologique, prescrit par la DRAC, va s’organiser afin d’améliorer la connaissance scientifique et historique liée à ce symbole étampois.

Afin de préserver les espèces naturelles protégées présentes, un suivi écologique du chantier est également mis en place, en accord avec la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports (DRIEAT). Dans ce cadre, un éclairage adapté a notamment été mis en place afin d’effaroucher les chauve-souris, ainsi que des nichoirs pour accueillir différentes espèces d’oiseaux.

- Pour rappel, la Ville d’Étampes a signé une convention avec la Fondation du Patrimoine en septembre 2024 pour ouvrir une collecte de dons afin de financer les travaux de sécurisation de la Tour de Guinette. Si vous souhaitez faire un don, et ainsi participer à la préservation du patrimoine local, vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette page.

Loto du Patrimoine : 30 000 € pour la Tour de Guinette, victoire d’un élan collectif

À quelques jours de Noël, la nouvelle résonne comme un cadeau précieux pour Étampes et son patrimoine. La Tour de Guinette, monument emblématique de la Ville et sentinelle de son histoire, va bénéficier d’une aide de 30 000 € au titre du Loto du Patrimoine. C’est affiché officiellement sur le site internet de la Fondation du Patrimoine.

Une annonce qui vient saluer un formidable élan collectif, porté par la générosité de la population française, mais aussi par l’engagement des Étampois, des habitants du Sud-Essonne, des entreprises et des commerçants locaux, tous mobilisés pour faire progresser la cagnotte de la Fondation.

Mercredi 17 décembre, la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, conduite par Stéphane Bern et déployée par la Fondation du Patrimoine avec le soutien du Ministère de la Culture et de la FDJ United, a dévoilé les montants attribués aux 102 sites départementaux sélectionnés en 2025. Parmi eux figure la Tour de Guinette, qui reçoit une dotation de 30 000 €, pour un chantier de restauration dont le coût global est estimé à 330 000 €.

Un soutien qui arrive à point nommé. Fermée au public depuis 2018 pour des raisons de sécurité, la Tour fait aujourd’hui l’objet d’un important programme de sauvegarde. Les travaux ont débuté à l’automne : depuis le mois d’octobre, des échafaudages entourent l’édifice, marquant le lancement d’un chantier qui s’étendra sur une durée d’environ dix mois, jusqu’à l’été 2026.

La Ville d’Étampes précise que les interventions porteront notamment sur la restauration des arases, le rejointoiement des pierres, la suppression de la végétation parasite, le traitement des fissures par remaillage et refichage, ainsi qu’une régénération complète des maçonneries. Des opérations indispensables pour sécuriser le monument et permettre, à terme, sa réouverture au public.

La restauration du patrimoine représente un coût considérable pour les collectivités, en particulier pour une ville comme Étampes, reconnue comme l’une des communes disposant de l’un des plus beaux patrimoines de l’Essonne. Dans ce contexte, l’aide du Loto du Patrimoine prend une dimension particulière, en venant compléter les financements publics déjà mobilisés.

Le projet bénéficie en effet du soutien de l’État, via la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la Région Île-de-France, du Département de l’Essonne et de la Mission Patrimoine. Il repose également sur la mobilisation citoyenne. L’appel aux dons lancé par la Fondation du Patrimoine, en partenariat avec la Ville, ouvert jusqu’au 21 septembre 2027, a déjà permis de récolter 8 170 € en un peu plus d’un an, sur un objectif total de 99 000 €.

Habitants, associations, entreprises et commerçants ont ainsi répondu présents, convaincus que la préservation de ce monument emblématique est une affaire collective.

En cette période de fêtes, l’aide du Loto du Patrimoine rappelle qu’ensemble, de grandes choses peuvent être accomplies pour le bien commun et que la préservation du patrimoine constitue un héritage et une valeur forte partagée.

- Vous pouvez encore faire un don pour la Tour de Guinette via la Fondation du Patrimoine.

- Ensemble, protégeons et valorisons notre patrimoine commun

- https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets?target=place&value=%C3%89tampes&aroundLatLng=48.435627%2C+2.162141

Êtes-vous incollable sur la Tour de Guinette ? Pour le savoir participez à ce quizz ! Allez, on joue ?!

Pour jouer, cliquez-ici.

Le 21 septembre, la Ville a procédé à la signature de la Convention de collecte de dons pour la sécurisation de la Tour de Guinette, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.

Cette opération va se tenir durant plusieurs mois pour permettre à tous les citoyens, les entreprises ou les associations qui le souhaitent de participer au financement de la sécurisation de l’emblématique monument étampois.

S’investir pour le patrimoine, c’est :

- Sauver un trésor unique en France : la tour de Guinette

- Offrir à nos enfants l’héritage d’une histoire vivante

- Soutenir la transmission, la culture et la mémoire

- Participer à un projet de cœur et de territoire

- Faire le choix du sens, de la fierté et de l’avenir

Parce que notre passé est la richesse de demain, tous ensemble, soyons des acteurs bâtisseurs. Prêts à participer ?Fondation du patrimoinehttps://www.fondation-patrimoine.org/…/tour-de…/100688

Les dons sont déductibles de l’impôt sur revenu de 65 % à 75%

Plan de valorisation par réalité augmentée de la Tour de Guinette : redonner vie au passé avec des outils du présent

Le 6 juin dernier, la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne (CAESE) annonçait un programme ambitieux de réalité augmentée afin de mettre en scène la Tour de Guinette telle qu’elle existait autrefois, une démarche inédite en Essonne et sur laquelle l’Agglomération travaille depuis quelques mois.

Ce projet s’inscrit dans la volonté de redonner vie à ce Patrimoine pour lequel la Ville d’Étampes a entrepris une grande opération de travaux de mise en sécurité. Une souscription publique a ainsi été lancée, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, afin de participer au financement de ces travaux (toutes les informations en cliquant ici).

La CAESE a ainsi fait appel à la Société Art Graphique et Patrimoine, qui a notamment travaillé sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris, dans le but de mettre au point une application permettant au public de découvrir la Tour de Guinette sous un autre jour, celui du passé.

En effet, à travers cet outil numérique, les visiteurs verront : une vue de 360 degrés du monument ; la Tour de Guinette à plusieurs époques différentes ; des films et textes explicatifs ; un plan hors-sol qui évoquera le donjon au fil des siècles ; ainsi qu’un écorché, c’est-à-dire un aperçu de la Tour coupée en deux afin de voir son architecture interne avec la possibilité de visiter une reconstruction de la Salle des Seigneurs.

Mardi 29 juillet, les techniciens d’Art Graphique et Patrimoine sont donc venus prendre toutes les images et informations nécessaires pour mener à bien ce projet, notamment par l’utilisation d’outils d’une grande précision tels que le drone, la photogrammétrie et la lasergrammétrie. Plusieurs milliers de photos du monument ont en effet été prises, sous tous les angles possibles, pour permettre la reconstruction 3D.

Dans sa démarche, Art Graphique et Patrimoine s’appuie sur des faits historiques, travaillant en étroite collaboration avec la communauté scientifique et des experts à chaque étape afin de se rapprocher au maximum de la réalité.

« Tout le monde connaît la Tour de Guinette mais nous oublions souvent le château dont elle faisait partie. En tant que territoire labellisé Pays d’art et d’histoire, il est important de rendre accessible cette histoire à un maximum de personnes. Avec Art Graphique et Patrimoine, nous avons décidé de mettre d’autres lieux en valeur sur Étampes. Le public pourra ainsi en apprendre davantage sur quatre autres sites, en plus de la Tour de Guinette, à partir de l’application. Nous travaillons également à d’autres réalisations sur le territoire. », a déclaré Aurore Dallérac, la directrice du département Musée et Patrimoine Pays d’Art et d’Histoire de l’Étampois

Prochainement, la population pourra apercevoir une vidéo d’annonce avec des prises de vues par drone et une maquette graphique, en attendant la mise en ligne de l’application qui devrait arriver en avril 2026.

Présentation du plan de restauration et de valorisation par réalité augmentée de la Tour de Guinette

Présentation du plan de restauration et de valorisation par réalité augmentée de la Tour de Guinette

Ce vendredi 6 juin, la Ville d’Étampes et la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne (CAESE) invitaient la population à venir découvrir le plan de restauration et de valorisation par réalité augmentée de la Tour de Guinette lors d’un événement organisé au pied du monument.

En effet, la commune a lancé une grande opération pour sauver la Tour de Guinette qui, au fil des années, a souffert des effets du temps, des intempéries et de la pollution. Une souscription a été lancée par la Ville, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, afin de récolter les 99 000 € nécessaires pour les travaux de sécurisation (toutes les informations en cliquant ici).

En parallèle, la CAESE travaille depuis plusieurs mois sur un programme ambitieux de réalité augmentée mettant en scène la Tour de Guinette telle qu’elle existait autrefois, une première en Essonne ! Pour cela, la CAESE a fait appel à la Société Art Graphique et Patrimoine, qui a notamment travaillé sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Ayant pour vocation d’œuvrer pour la sauvegarde du patrimoine culturel, Art Graphique et Patrimoine allie excellence technologique et respect patrimonial pour offrir des expériences immersives au grand public. Une application est ainsi en cours de production afin de faire découvrir la Tour de Guinette comme au premier jour, par l’intermédiaire d’une reconstruction 3D. Les différentes étapes de conception de l’application ont alors été présentées au public, pour une diffusion à la fin de l’été.

Ce grand projet fut officiellement présenté en présence d’habitants du territoire, d’associations locales, du Sous-Préfet de l’arrondissement d’Étampes Benoît Vidon, du président de la CAESE Johann Mittelhausser, de plusieurs élus municipaux et du territoire.

En plus de cette présentation, la CAESE avait prévu diverses animations : exposition sur l’histoire de la Tour créée en lien avec les Archives Municipales d’Étampes, des ateliers calligraphie, blason et céramique, ainsi qu’une boutique souvenir avec des objets à l’image de la Tour.

Sylvain Duchène, directeur des affaires culturelles, du tourisme et du patrimoine de la CAESE, a d’abord débuté la présentation en rappelant l’histoire de la Tour, son architecture, sa représentation dans les arts, les mystères qui l’entourent et divers chapitres de son passé tels que l’emprisonnement de la Reine Ingeburge.

Marie-Claude Girardeau, première adjointe au Maire d’Étampes en charge du Patrimoine Historique et de la Culture, a ensuite évoqué l’avancée des travaux de sécurisation, ralentis par l’obligation de réaliser des études sur la faune et la flore locales, et qui devraient commencer en septembre prochain, avec une pause des échafaudages en août. « Une fois ces travaux terminés, nous allons réfléchir avec la CAESE, qui détient la compétence tourisme, à un projet de valorisation de la Tour pour pouvoir l’ouvrir au public et en faire un site touristique. Merci à vous tous d’être venus, ce qui prouve encore une fois votre attachement significatif à la Ville et à son patrimoine. », a-t-elle déclaré.

« Qui ne connaît pas la Tour de Guinette ? Elle surveille le territoire depuis de très nombreux siècles. On la voit, on l’oublie parfois et pourtant, elle veille. L’intérêt de réaliser une telle démarche, à disposition de tous les publics et des écoles, est de pouvoir comprendre l’articulation et le fonctionnement des différents espaces qui la composaient. C’est un outil formidable qui nous permettra de mieux nous imprégner de ce site. C’est une première en Essonne et un honneur pour notre territoire labelisé ²Pays d’Art et d’Histoire². Notre enjeu est de continuer à transmettre aux générations futures la compréhension de ce passé et de les rendre amoureux de cette préservation. Toutes et tous, nous attachons une importance particulière à cet unique donjon quadrilobé, à cette identité, à ce joyau de la couronne de l’Étampois Sud-Essonne. », a conclu le président de la CAESE, Johann Mittelhausser.

Présentation du plan de restauration et de valorisation par réalité augmentée de la Tour de Guinette

Ce vendredi 6 juin, la Ville d’Étampes et la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne (CAESE) invitaient la population à venir découvrir le plan de restauration et de valorisation par réalité augmentée de la Tour de Guinette lors d’un événement organisé au pied du monument.

En effet, la commune a lancé une grande opération pour sauver la Tour de Guinette qui, au fil des années, a souffert des effets du temps, des intempéries et de la pollution. Une souscription a été lancée par la Ville, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, afin de récolter les 99 000 € nécessaires pour les travaux de sécurisation (toutes les informations en cliquant ici).

En parallèle, la CAESE travaille depuis plusieurs mois sur un programme ambitieux de réalité augmentée mettant en scène la Tour de Guinette telle qu’elle existait autrefois, une première en Essonne ! Pour cela, la CAESE a fait appel à la Société Art Graphique et Patrimoine, qui a notamment travaillé sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Ayant pour vocation d’œuvrer pour la sauvegarde du patrimoine culturel, Art Graphique et Patrimoine allie excellence technologique et respect patrimonial pour offrir des expériences immersives au grand public. Une application est ainsi en cours de production afin de faire découvrir la Tour de Guinette comme au premier jour, par l’intermédiaire d’une reconstruction 3D. Les différentes étapes de conception de l’application ont alors été présentées au public, pour une diffusion à la fin de l’été.

Ce grand projet fut officiellement présenté en présence d’habitants du territoire, d’associations locales, du Sous-Préfet de l’arrondissement d’Étampes Benoît Vidon, du président de la CAESE Johann Mittelhausser, de plusieurs élus municipaux et du territoire.

En plus de cette présentation, la CAESE avait prévu diverses animations : exposition sur l’histoire de la Tour créée en lien avec les Archives Municipales d’Étampes, des ateliers calligraphie, blason et céramique, ainsi qu’une boutique souvenir avec des objets à l’image de la Tour.

Sylvain Duchène, directeur des affaires culturelles, du tourisme et du patrimoine de la CAESE, a d’abord débuté la présentation en rappelant l’histoire de la Tour, son architecture, sa représentation dans les arts, les mystères qui l’entourent et divers chapitres de son passé tels que l’emprisonnement de la Reine Ingeburge.

Marie-Claude Girardeau, première adjointe au Maire d’Étampes en charge du Patrimoine Historique et de la Culture, a ensuite évoqué l’avancée des travaux de sécurisation, ralentis par l’obligation de réaliser des études sur la faune et la flore locales, et qui devraient commencer en septembre prochain, avec une pause des échafaudages en août. « Une fois ces travaux terminés, nous allons réfléchir avec la CAESE, qui détient la compétence tourisme, à un projet de valorisation de la Tour pour pouvoir l’ouvrir au public et en faire un site touristique. Merci à vous tous d’être venus, ce qui prouve encore une fois votre attachement significatif à la Ville et à son patrimoine. », a-t-elle déclaré.

« Qui ne connaît pas la Tour de Guinette ? Elle surveille le territoire depuis de très nombreux siècles. On la voit, on l’oublie parfois et pourtant, elle veille. L’intérêt de réaliser une telle démarche, à disposition de tous les publics et des écoles, est de pouvoir comprendre l’articulation et le fonctionnement des différents espaces qui la composaient. C’est un outil formidable qui nous permettra de mieux nous imprégner de ce site. C’est une première en Essonne et un honneur pour notre territoire labelisé ²Pays d’Art et d’Histoire². Notre enjeu est de continuer à transmettre aux générations futures la compréhension de ce passé et de les rendre amoureux de cette préservation. Toutes et tous, nous attachons une importance particulière à cet unique donjon quadrilobé, à cette identité, à ce joyau de la couronne de l’Étampois Sud-Essonne. », a conclu le président de la CAESE, Johann Mittelhausser.

Loto du Patrimoine : la Tour de Guinette lauréate

Depuis 2018, le Super Loto Mission Patrimoine, porté par Stéphane Bern, déployé par la Fondation du Patrimoine et soutenu par le ministère de la Culture et la Française des Jeux UNITED, œuvre pour la sauvegarde du patrimoine en péril.

Pour cette huitième édition, la Tour de Guinette figure parmi les 102 sites départementaux sélectionnés. Une grande nouvelle qui tombe près d’un an après la signature d’une convention entre la Ville et la Fondation du Patrimoine, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2024, afin de récolter les fonds nécessaires à la sécurisation de la Tour de Guinette, symbole d’Étampes et monument emblématique du territoire. Des travaux qui commenceront d’ailleurs dès ce mois d’octobre.

Le patrimoine étampois s’est démarqué parmi les 770 projets signalés et bénéficiera donc de ce soutien financier, qui vient compléter l’aide de l’État (DRAC), de la Région Île-de-France et du Département de l’Essonne. Ce financement permettra de réaliser les travaux de mise en sécurité de la Tour, puis sa revalorisation. Elle retrouvera ainsi pleinement son rôle touristique et culturel, toujours en lien avec la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne. Des initiatives qui permettront de renforcer l’économie touristique et l’attractivité de la commune.

Du 8 au 22 septembre, huit tirages du loto seront ainsi dédiés dans le cadre du dispositif Mission Patrimoine. Une partie des fonds récoltés par la vente des tickets sera alors reversée pour les monuments sélectionnés.

Le montant de la dotation de chaque site départemental sera annoncé en fin d’année en fonction des ventes des jeux.

Toutes les informations sur le site Internet de la Fondation du Patrimoine.

Depuis 2018, le Super Loto Mission Patrimoine, porté par Stéphane Bern, déployé par la Fondation du Patrimoine et soutenu par le ministère de la Culture et la Française des Jeux UNITED, œuvre pour la sauvegarde du patrimoine en péril.

Pour cette huitième édition, la Tour de Guinette figure parmi les 102 sites départementaux sélectionnés. Une grande nouvelle qui tombe près d’un an après la signature d’une convention entre la Ville et la Fondation du Patrimoine, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2024, afin de récolter les fonds nécessaires à la sécurisation de la Tour de Guinette, symbole d’Étampes et monument emblématique du territoire. Des travaux qui commenceront d’ailleurs dès ce mois d’octobre.

Le patrimoine étampois s’est démarqué parmi les 770 projets signalés et bénéficiera donc de ce soutien financier, qui vient compléter l’aide de l’État (DRAC), de la Région Île-de-France et du Département de l’Essonne. Ce financement permettra de réaliser les travaux de mise en sécurité de la Tour, puis sa revalorisation. Elle retrouvera ainsi pleinement son rôle touristique et culturel, toujours en lien avec la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne. Des initiatives qui permettront de renforcer l’économie touristique et l’attractivité de la commune.

Du 8 au 22 septembre, huit tirages du loto seront ainsi dédiés dans le cadre du dispositif Mission Patrimoine. Une partie des fonds récoltés par la vente des tickets sera alors reversée pour les monuments sélectionnés.

Le montant de la dotation de chaque site départemental sera annoncé en fin d’année en fonction des ventes des jeux.

Toutes les informations sur le site Internet de la Fondation du Patrimoine.

La Tour de Guinette dans l’œil de la caméra

Début septembre, nous avons annoncé la participation de la Tour de Guinette au Loto du Patrimoine, une opération portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du Patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et la Française des Jeux UNITED pour sauvegarder le patrimoine en péril, et qui va débuter lors des prochaines Journées Européennes du Patrimoine.

À cette occasion, Théodore Donguy et Amaury Goncalves, deux étudiants en dernière année de Master journalisme à Sciences Po (75), ont choisi ce sujet pour réaliser un reportage dans le cadre de leur formation.

« Nous devons réaliser un reportage par semaine et nous sommes libres de choisir le sujet. Nous sommes très intéressés par la culture et le patrimoine. En faisant des recherches, nous sommes tombés sur la Tour de Guinette et nous avons de suite contacté la Mairie pour pouvoir réaliser notre reportage. », ont-ils expliqué.

L’emblème d’Étampes leur a effectivement tapé dans l’œil. Le but de ce reportage est alors de présenter le monument et d’expliquer comment, par la vente de billet de loto, cette grande opération va permettre de récolter des fonds pour les travaux de sécurisation, qui vont d’ailleurs commencer au cours du mois d’octobre, et qui viennent compléter l’aide de l’État (DRAC), de la Région Île-de-France et du Département de l’Essonne.

Ainsi, les deux journalistes sont venus filmer les lieux ce samedi 13 septembre. Sur place, ils ont été accueillis par Sébastien Jousse, Directeur Général des Services Municipaux, ainsi que Caroline Lambert-Mercier, responsable du service des Archives Municipales.

Ils ont alors pu en apprendre davantage sur la fameuse Tour de Guinette, son histoire, les légendes qui l’entourent, mais également sur les travaux de sécurisation et les projets de valorisation mis en place par la Ville et l’Agglomération pour redynamiser son aspect touristique.

Retrouvez toutes les informations concernant la Tour de Guinette sur les sites Internet :

La Tour de Guinette bientôt sécurisée : les échafaudages s’installent

Depuis ce mardi 23 septembre, le chantier de sécurisation de la Tour de Guinette est entré dans une nouvelle phase opérationnelle. Une entreprise spécialisée a en effet entamé l’installation des échafaudages qui viendront bientôt ceinturer l’édifice emblématique d’Étampes. Au pied du site, la base de vie du chantier prend également forme.

Il faudra toutefois patienter près de deux semaines pour que les équipes parviennent à monter les 25 tonnes de matériel nécessaires à l’opération. L’objectif : entourer la tour, haute de 36 mètres et large de 72 mètres, d’une structure métallique. Une fois ce premier échafaudage extérieur achevé, un second sera installé à l’intérieur du monument.

Cette phase préparatoire franchie, les travaux pourront réellement commencer, à la mi-octobre. Le programme s’annonce conséquent et s’étendra sur dix mois, jusqu’à l’été 2026. Il comprendra notamment la restauration des arases, le rejointoiement des pierres, la suppression de la végétation parasite, mais aussi le traitement des fissures par remaillage et refichage, ainsi qu’une régénération complète des maçonneries.

Un suivi écologique du chantier est également assuré pour préserver les espèces protégées identifiée sur les lieux.

Ce vaste chantier de sécurisation est financé en partenariat avec l’État (via la DRAC), la Région Île-de-France et le Département de l’Essonne. Une collecte de dons reste par ailleurs ouverte afin de permettre aux habitants et amoureux du patrimoine d’apporter leur pierre à l’édifice.

Retrouvez toutes les informations : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/tour-de-guinette-a-etampes/100688

Travaux de réhabilitation de la Collégiale Notre-Dame du Fort

Afin de poursuivre l’action étampoise en matière de réhabilitation et valorisation de son patrimoine historique, un partenariat étroit a été réaffirmé en 2023, entre la Ville, la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne, la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), la Région et le Département, afin de réhabiliter plusieurs monuments emblématiques du territoire.

Cinq sites ont ainsi été choisis à Étampes, parmi lesquels se trouve la Collégiale millénaire Notre-Dame-du-Fort : la seconde rosace sera rénovée, ainsi que la façade Nord-Ouest du bâtiment. La réfection de l’assainissement de la partie Nord-Ouest sera également traitée.

Avant le début de l’opération, prévu au printemps 2026, la DRAC a prescrit un chantier archéologique, en complément des fouilles 2019-2021. Une équipe d’archéologues est en cours de désignation.

Tour de Guinette : les travaux de sécurisation se poursuivent

Mi-septembre, le chantier de sécurisation de la Tour de Guinette a ouvert un nouveau chapitre avec l’installation des échafaudages. Cette étape, financée en partenariat avec l’État (via la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles), la Région Île-de-France et le Département de l’Essonne a nécessité l’intervention de l’entreprise spécialisée DUBOCQ SAS qui s’est appliquée à ceinturer l’intérieur et l’extérieur du monument, 25 tonnes de matériel ayant été nécessaires afin de créer une structure métallique haute de 36 m et de 72 m de diamètre. Au pied du site, la base de vie du chantier a aussi été installée.

Dix mois seront nécessaires pour arriver au bout de ces travaux, qui doivent être livrés pour la fin de l’été 2026, et incluent la restauration des arases, le rejointoiement des pierres, la suppression de la végétation parasite, mais aussi le traitement des fissures par remaillage et refichage, ainsi qu’une régénération complète des maçonneries.

En parallèle, au cours du mois de décembre, un chantier archéologique, prescrit par la DRAC, va s’organiser afin d’améliorer la connaissance scientifique et historique liée à ce symbole étampois.

Afin de préserver les espèces naturelles protégées présentes, un suivi écologique du chantier est également mis en place, en accord avec la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports (DRIEAT). Dans ce cadre, un éclairage adapté a notamment été mis en place afin d’effaroucher les chauve-souris, ainsi que des nichoirs pour accueillir différentes espèces d’oiseaux.

- Pour rappel, la Ville d’Étampes a signé une convention avec la Fondation du Patrimoine en septembre 2024 pour ouvrir une collecte de dons afin de financer les travaux de sécurisation de la Tour de Guinette. Si vous souhaitez faire un don, et ainsi participer à la préservation du patrimoine local, vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette page.

Loto du Patrimoine : 30 000 € pour la Tour de Guinette, victoire d’un élan collectif

À quelques jours de Noël, la nouvelle résonne comme un cadeau précieux pour Étampes et son patrimoine. La Tour de Guinette, monument emblématique de la Ville et sentinelle de son histoire, va bénéficier d’une aide de 30 000 € au titre du Loto du Patrimoine. C’est affiché officiellement sur le site internet de la Fondation du Patrimoine.

Une annonce qui vient saluer un formidable élan collectif, porté par la générosité de la population française, mais aussi par l’engagement des Étampois, des habitants du Sud-Essonne, des entreprises et des commerçants locaux, tous mobilisés pour faire progresser la cagnotte de la Fondation.

Mercredi 17 décembre, la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, conduite par Stéphane Bern et déployée par la Fondation du Patrimoine avec le soutien du Ministère de la Culture et de la FDJ United, a dévoilé les montants attribués aux 102 sites départementaux sélectionnés en 2025. Parmi eux figure la Tour de Guinette, qui reçoit une dotation de 30 000 €, pour un chantier de restauration dont le coût global est estimé à 330 000 €.

Un soutien qui arrive à point nommé. Fermée au public depuis 2018 pour des raisons de sécurité, la Tour fait aujourd’hui l’objet d’un important programme de sauvegarde. Les travaux ont débuté à l’automne : depuis le mois d’octobre, des échafaudages entourent l’édifice, marquant le lancement d’un chantier qui s’étendra sur une durée d’environ dix mois, jusqu’à l’été 2026.

La Ville d’Étampes précise que les interventions porteront notamment sur la restauration des arases, le rejointoiement des pierres, la suppression de la végétation parasite, le traitement des fissures par remaillage et refichage, ainsi qu’une régénération complète des maçonneries. Des opérations indispensables pour sécuriser le monument et permettre, à terme, sa réouverture au public.

La restauration du patrimoine représente un coût considérable pour les collectivités, en particulier pour une ville comme Étampes, reconnue comme l’une des communes disposant de l’un des plus beaux patrimoines de l’Essonne. Dans ce contexte, l’aide du Loto du Patrimoine prend une dimension particulière, en venant compléter les financements publics déjà mobilisés.

Le projet bénéficie en effet du soutien de l’État, via la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la Région Île-de-France, du Département de l’Essonne et de la Mission Patrimoine. Il repose également sur la mobilisation citoyenne. L’appel aux dons lancé par la Fondation du Patrimoine, en partenariat avec la Ville, ouvert jusqu’au 21 septembre 2027, a déjà permis de récolter 8 170 € en un peu plus d’un an, sur un objectif total de 99 000 €.

Habitants, associations, entreprises et commerçants ont ainsi répondu présents, convaincus que la préservation de ce monument emblématique est une affaire collective.

En cette période de fêtes, l’aide du Loto du Patrimoine rappelle qu’ensemble, de grandes choses peuvent être accomplies pour le bien commun et que la préservation du patrimoine constitue un héritage et une valeur forte partagée.

- Vous pouvez encore faire un don pour la Tour de Guinette via la Fondation du Patrimoine.

- Ensemble, protégeons et valorisons notre patrimoine commun

- https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets?target=place&value=%C3%89tampes&aroundLatLng=48.435627%2C+2.162141

Début septembre, nous avons annoncé la participation de la Tour de Guinette au Loto du Patrimoine, une opération portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du Patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et la Française des Jeux UNITED pour sauvegarder le patrimoine en péril, et qui va débuter lors des prochaines Journées Européennes du Patrimoine.

À cette occasion, Théodore Donguy et Amaury Goncalves, deux étudiants en dernière année de Master journalisme à Sciences Po (75), ont choisi ce sujet pour réaliser un reportage dans le cadre de leur formation.

« Nous devons réaliser un reportage par semaine et nous sommes libres de choisir le sujet. Nous sommes très intéressés par la culture et le patrimoine. En faisant des recherches, nous sommes tombés sur la Tour de Guinette et nous avons de suite contacté la Mairie pour pouvoir réaliser notre reportage. », ont-ils expliqué.

L’emblème d’Étampes leur a effectivement tapé dans l’œil. Le but de ce reportage est alors de présenter le monument et d’expliquer comment, par la vente de billet de loto, cette grande opération va permettre de récolter des fonds pour les travaux de sécurisation, qui vont d’ailleurs commencer au cours du mois d’octobre, et qui viennent compléter l’aide de l’État (DRAC), de la Région Île-de-France et du Département de l’Essonne.

Ainsi, les deux journalistes sont venus filmer les lieux ce samedi 13 septembre. Sur place, ils ont été accueillis par Sébastien Jousse, Directeur Général des Services Municipaux, ainsi que Caroline Lambert-Mercier, responsable du service des Archives Municipales.